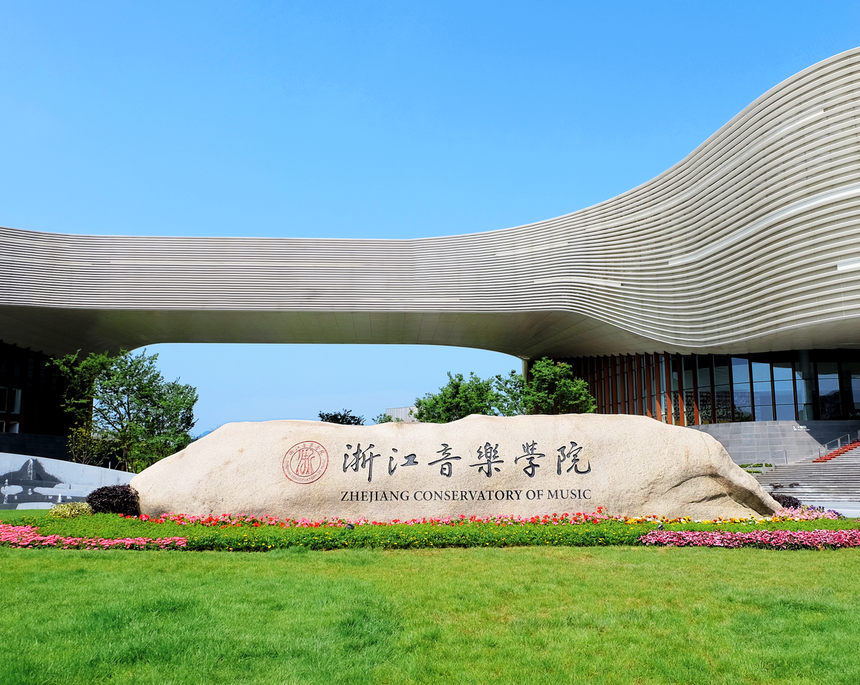

“浙江音乐学院是一所创建于新时代的现代化艺术大学,立足浙江深厚的文化传统和历史底蕴,以大文化、大历史、大艺术的视野与格局,深化改革,创新发展,开放办学,自觉担负起新时代文化强国、民族复兴的崇高使命。”9月17日,浙江音乐学院2025级新生开学典礼在杭州举行,浙江音乐学院院长王瑞在开学典礼上表示。

王瑞表示:“我认为,艺术修行有三重境界。这三重境界既是艺术学习的阶梯,亦是生命成长的路径,它们相互渗透、彼此照亮,共同构成一个艺术家的完整的成长历程与精神图谱。艺术评价需把握好三对关系:一是主观评价与客观评价的关系,二是技术与艺术的关系,三是规范性与创造性的关系。这三对关系也是艺术评价的三个维度,呼应了艺术修行的三重境界。”

王瑞认为,第一重是技之境,规矩之中见方圆。艺术学习的起点,必始于“技”,犹如婴儿学步,先须扶墙而立,方能迈出人生的第一步。在此阶段,初入艺门,摹形写状,就像学中国画常以《芥子园画谱》登堂入室,西方绘画研修则必先苦练素描石膏,越剧演员将“四功五法”作为日复一日、年复一年的基本功,器乐演奏家将音阶琶音以及各种手指练习作为日常必练,等等。这个过程看似枯燥,却必不可少。朱光潜在《谈美》中指出:“艺术必基于技巧,凡是艺术家都须有一半是匠人”,所谓“匠人”,指的是严谨扎实、精益求精的工匠精神。因为技术是艺术的载体,是思想情感得以表达的媒介,技术的极致便是“道”的开端,清代思想家魏源也曾言“技可进乎道,艺可通乎神”。心理学的“具身认知”理论认为,思维并非仅发生在大脑里,而是与身体感知和运动系统密切相关,艺术创作、艺术表演就是一个极度“具身化”的过程。雕塑家通过双手的触感来思考空间的虚实,舞蹈家用整个身体的律动来诠释思想与情感,在这个过程中,艺术家的每一个创意都是一种生命体验。“技之境”的修行,有如唐代禅宗大师青原行思提出的“看山是山,看水是水”的初境。但技术不是终点,若止步于技,艺术便沦为炫技的表演而失去灵魂,这个阶段最大的危险莫过于既为技术所困,却又陷入“唯技术论”而不自知。而技之境的终极目标,是让技术成为身体的延伸,达到心手相应的状态。正如孔子曾有言:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”技术的学习,唯有从“知之”到“好之”再到“乐之”,方能进入下一重境界。

王瑞强调,第二重是艺之境,羽化成蝶见真我。当技术已内化为本能,艺术学习者便进入了从模仿到创造的“艺之境”阶段。在此阶段,学习者有了自我觉醒,开始质疑既有的规则与权威。他们不再满足于没有错音或规范严谨,而是开始追问“为什么要这样演奏”“如何能有自己的个性化表达”,艺术修行从“师古人”转向“师造化”,进而寻求“师我心”。海德格尔在《艺术作品的本源》中提出的“世界”与“大地”的冲突概念,恰可描述此阶段艺术家内心的传统与创新、形式与内容之间的张力。艺之境的另一特征是迷失与探索并存。学习者广泛学习各种风格流派,时而模仿大师,时而颠覆传统,作品风格往往不稳定,甚至显得怪异而不成熟。这个阶段的修行者常常面临“手中有剑”却“心中无剑”的尴尬,即技术已娴熟,却不知为何而用。这是一个“看山不是山,看水不是水”的阶段,艺术家开始解构现实,重组元素,创造属于自己的艺术语言。

王瑞指出,第三重是道之境,万物归一见本真。艺术修行的致臻境界是“道之境”。艺术之“道”,是一种“从心所欲不逾矩”的自由,是“天地与我并生,万物与我为一”的和谐。至此,技术、形式与精神已完全融合,艺术创作不再是外在于生命的技能,而是返璞归真,从绚烂归于平淡。正如巴赫的《哥德堡变奏曲》在严格对位中展现出精神的自由驰骋,贝多芬的每一部作品几乎都是在经典范式原则下实现了艺术美的创新与创造。此时,艺术家已经超越了技术的束缚,也不再拘泥于任何特定媒介或形式,主体与客体、心与手、感性与理性之间的界限完全消融,达致“看山还是山,看水还是水”的化境。此时的“看”包含了前两个阶段的全部体验与超越,在主客体的交融中升华至最高审美境界。中国美学中的“澄怀观道”正是对此境界的描述,海德格尔称这种境界为“此在”的澄明。这时,艺术与生活的界限已然消融,艺术不仅是技巧的表现,不仅是情感的抒发,更是真理的显现,是生命意义的绽放。

而今,在浙音,“艺术与生命同行”日渐成为浙音人的艺术自觉:有人深入乡村,用音乐表达对土地的深情;有人投身教育,用艺术慰藉人们的心灵;有人跨界融合,用艺术科技连接传统与未来;有人致力于疗愈,用音乐唤醒那些“来自星星世界的孩子”迷失的记忆。他们的艺术,不再局限于舞台与赛场,而是融入社会、回归日常,成为一种生活方式与生命状态。“这种境界的实现,需要保持心灵的虚静,培养审美的敏感,拥抱世界的多样性,最终达到艺术与人格的统一。”王瑞表示,艺术修行犹如攀登一座耸立的山,从初时只见山脚之石与径旁之草,到登临绝顶天地开阔,有如王国维在《人间词话》中以宋词所喻人生之三境,其精髓置于艺术,亦能照见一位求艺者从“技工”到“匠人”,从“匠人”到“艺术家”的完整蜕变。因此,艺术之道终归是生命之道,在三重境界的往复中,不仅学习创造艺术,更学习观照世界、安顿心灵。当技术化为本能,规则融为直觉,艺术便成为存在的诗意显现,引领我们走向精神的自由与澄明。这是一段向内扎根、向外生长的旅程,学校将为每一份梦想点亮灯火,提供无界的舞台、开放的天空,让每一个独特的灵魂都有枝可依。希望同学们以技术为舟,沉潜深耕,在岁月的重复中练就扎实功底;以思想为翼,拥抱多元,在跨界与融合中拓宽艺术的边界;以生命为本,回归初心,修炼温暖而坚韧的人格,以艺术之光照亮他人,成长为无愧于时代的栋梁。