在本届艺术节上,除展示国际电子音乐的多项学术成果外,还以9 个场次的规模,演出了近百部不同形式的电子音乐作品,其中世界首演的作品近30部,中国首演的作品50余部,充分显示了硕果累累的“繁星”景象。

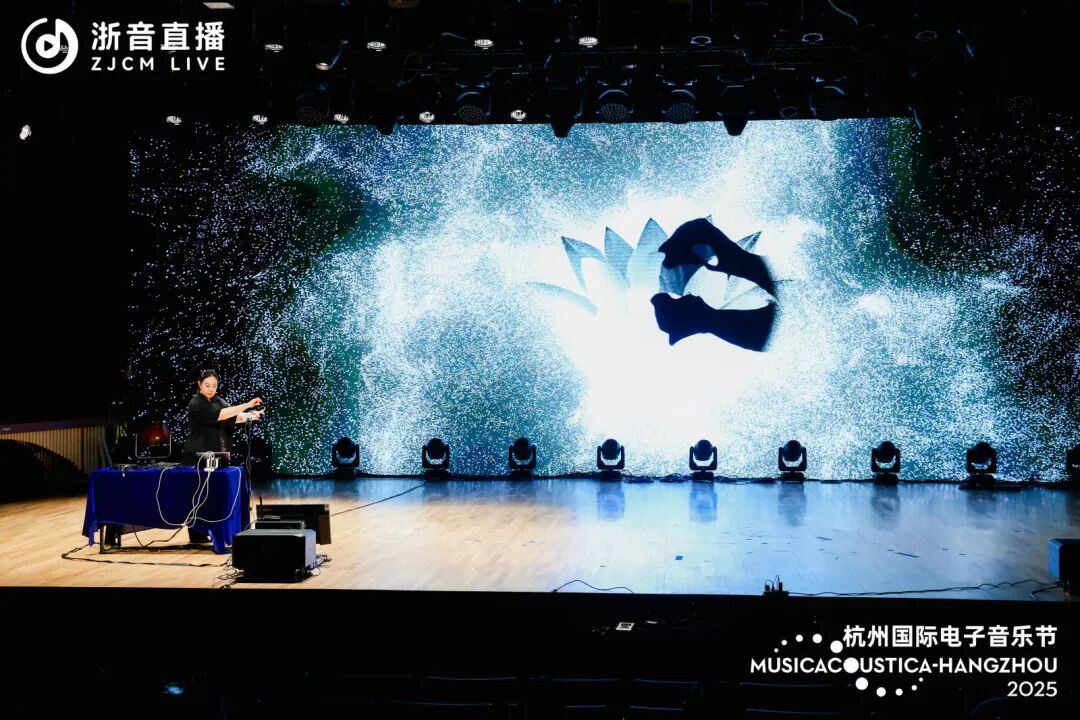

2025年9月24至29日,在风景秀丽的浙江音乐学院(以下简称“浙音”),一个象征着科技与人文相融合的现代音乐节隆重举行,它就是2025杭州国际电子音乐节。

这个音乐节是一次迎合时代,跨界融合的具象展示,亦是一个国际交流和艺术探索的实践平台。

在本届艺术节上,除展示国际电子音乐的多项学术成果外,还以9 个场次的规模,演出了近百部不同形式的电子音乐作品,其中世界首演的作品近30部,中国首演的作品50余部,充分显示了硕果累累的“繁星”景象。

另外,在音乐节中,由5个单元新锐音乐工作坊和5个单元国际大师组成的讲座系列,更是将新理念、新思路、新技术指导下的前沿学术方法尽情介绍给了大家,使人们在探寻、研究和展望方面获得了更加开阔的视野和更加广泛的空间。

作为本届音乐节的特邀观察员和评论家,我全程出席了音乐节的活动,并在这个陌生的专业行当中尽情浏览,学习到了很多宝贵的知识,耳闻目睹了在当今科技时代中涌现而出的新鲜事物。

新概念带来的感悟与冲击

对于电子音乐这个概念,我认识得算是比较早的,早年时对上世纪德国达姆施塔特电子音乐中心及意大利米兰电子音乐中心有所了解,也略知一些有关施托克豪森、马代尔纳、贝里奥、布列兹等电子音乐大师在研究创作方面的业绩,然当时对这种崭新概念的理解如同雾里看花,充其量也只是好奇而已。

本次音乐节,我身处第一现场,如实看到了当今世界电子音乐的新理念、新技术、新趋势和新类型,感觉比施托克豪森、布列兹时代的计算机音乐、磁带音乐、振荡器音乐要向前发展了许多,特别是在硬件更新和软件开发方面,其根本性的突进是显而易见的,而AI技术的实际运用,更为这种具有爆发性思维和多维视角的音响艺术带来了全新的面貌。

以下我重点谈几个具体的领悟。

1、交互式作品

在音乐节的演出中,常常看到交互式电子音乐的表演,形式很是新颖,那些通过电脑编程所发出的声响及影像,顺着表演者的手势与动作发出高低长短不同的声音,起先我在现场听得是一头雾水,感觉就像表演者在舞台上变魔术一般。

例如有一首为红外传感而作的交互作品,舞台上的表演者对着一部机器上下左右移动双手(晃摆),不时变换着远近、方向和速度,此时声响就随着手的动作而有序变化。

我开始是完全没有看懂,后来经仔细琢磨,感觉那机器大概是一部电子红外仪,而表演者是通过肢体摆动制造出红外热寻的差异,由此便产生了声音上的变化。

后来通过与专家沟通,我终于搞清楚了交互作品的技术运用逻辑,原来这类作品是使用一种电子传感器,首先获得一些外界信号,如手势、姿势、声音等,然后再利用作曲家事先编好的程序,将这些信息与音乐进行现场处理(即数据映射)最后将实时数据输入成内容播放出来,即成为了所谓的交互式作品,而以上那部通过红外传感表演的作品,就是一个带有典型意义的范例。

在几天来的数场音乐会中,这类交互式作品我看到(听到)了很多,如25日音乐会演出的《潋滟—音视频实时电子音乐》(天津音乐学院杨恺)、26日音乐会演出的《烛光引你如梦—交互式电子音乐》(美国:帕奇科夫斯基)、27日音乐会演出的《琴熵—为手势识别而作的交互视听电子音乐》(庄晓霓)等,虽然我至今仍未弄懂它们之间更多的技术原理,但在表面上总算是开了一次“走马观花”似的眼界。

2、习惯印象概念的颠覆

此次近距离接触电子音乐,发现过去我对音乐及音响的理解,在这种现代感极强且与科技联系紧密的艺术中已完全被颠覆,这绝不是耸人听闻,而是如实如具,真真切切。

通过此次观摩我认识到,在这类现代音乐(或说现代声响科技)中,一切乐音(音高、节奏、音色)都已不再是主体,代之以的是通过电子信号处理(软件编程)而发出的音响(能够想象出的和不能够想象出的),并辅之与行为艺术的附着和视觉扩充的手法......

这样的音乐当然不易被现代人所接受,但它却有着先现和超前的特殊功能。

举例来说,这种音乐在表现宇宙空间的深奥、浩瀚、神秘、恐怖时极为形象,有着强大的纵深感觉和神秘意识,就像当年施托克豪森创造的“太空音乐”一样,(这是一种“通过音乐使地球居民与外星居民建立关系”的声音。

它先对振荡器产生的音调作频率(音高)和音色的改变,“然后把音响录在磁带上,再用回声效果并以双轨式的技术加以分析和编辑”。)拥有着无可比拟的实用效果。

在本届音乐节上,这类作品有很多,如25日演出的《再见,小王子》、《撞裂锥》、《星体》、《静.读空气》等,这些作品想法怪异,手法“先锋”,然丰富、零碎的声音组合(噪音)听后令人尤感战栗,瞬间便能够想象到大自然的无形恐怖及宇宙浩瀚的不可测性。

此次我听了这些被人们认为是“稀奇古怪”的电子音乐后,头脑中真正认识到了一个现实,那就是“先锋派”的现代音乐(包括电子音乐)并不是以乐音为基础的,它是一种将自然界所有音响(即声音)都当做音乐来理解的(约翰.凯奇甚至将无声的冥冥之感也包括在内),如此便与我们所习惯的传统音乐(古典音乐,民族音乐)产生了根本性的概念差异。

我个人认为这并不奇怪,也并不难理解,也许它就像哲学上的自律论与他律论一样,彼此间始终存在着根深蒂固的认知偏移和理解障碍。

25日当晚,在“浙音”标准音乐厅中,演出了半场美国当代作曲家斯托莱特的作品,这位被授予今年年度作曲家的美国电子音乐大师,当晚演出了六部以自然声响和电子发声为载体的作品,其中没有任何音高、节奏和旋律,然而在视频大屏幕的协助下,这些电子发声的展示却迸发出了一种特殊的感召力,令人们在懵懂的不解之中,感受到了一种身临其境的恐怖与彷徨(也许这正是作曲家所需要达到的效果)。

3、实用结合的体验

在本届音乐节中,还有很多电子音乐与传统音乐相结合的作品,这类作品无论是听觉还是视觉,都显得颇具新颖感,尤其是一些当代中国作曲家创作的以民族音乐为主体,伴以电子音乐技术的作品,其效果非常富有创造性。

我个人认为,这样的作品很有看点,它有寓意、有特色、有内涵(没有令人摸不到头脑的抽象感),还有着电子音乐所独具的想象优势,例如开幕式音乐会上演出的张小夫(音乐节艺术总监)的作品《五郎出山》的作品,将秦腔大花脸、中国民族打击乐、电子音视频相结合,听起来很有震撼感和猎奇效果。

再有,闭幕式音会上“浙音”教授李秋筱的作品《龛火千重》,将琵琶独奏与交互电子音乐、数字影像相结合,产生了富于遥想和回味的意境。而“浙音”教授姜超迁的《沙鸣经变》,亦是将管乐、打击乐、弹拨乐与电子音乐相结合,表现出一种特殊的气势。

除此之外,沈佶的《雨缚—为古筝、笙与电子音乐而作》、杨磊的《神调—为电子音乐与打击乐而作》、宋佳林的《莫听穿林打叶声—为尺八、电子音乐与视频交互影像而作》等,都是这种类型的代表作品,其思维、探索与创意都很有价值,而它们所表现出的音响神秘感和舞台鲜亮感,则令我骤然想起了上个世纪俄罗斯作曲大师斯克里亚宾所实践过的“色彩音乐”。

我一惯认为,无论是什么样的音乐,哪怕它再现代、再抽象,也应该是有思想、有内含、有追求、有感染力的,在这方面电子音乐亦不例外,它同样应该是人类思想感知与内心追求的体现,如若不然,它就会变成完全脱离人类本能的盲从意识。

无独有偶,26日上午,我前往聆听了青年电子音乐作曲家赵万的专题讲座《电子音乐制作在AI时代的民族特色探索》,他提出的一些具体问题,正是以上我所思索的关键,而他所探索的实际解决方法,亦是对我以上所有疑惑的一种解答。

对AI技术应用的反思

在本届音乐节上,AI技术的探讨话题和普遍应用成为了突出焦点,面对着新世纪人类所面临的新挑战,人们采取了面对与适应的积极态度,并力争做到了与其为友、与其共存、与其互助。

28日当天,音乐节举行了AI歌曲创作大赛(E组决赛),这次比赛集中了来自全国各地的青年AI创作实践者,且通过现场比赛、网络直播的特殊赛道,决出了十余名优胜者和获奖者。

这次比赛形式新颖,较量激烈,成为了整个音乐节中的突出内容和重大看点(我作为比赛监审出席了28日下午的比赛)。

当日比赛结束后,本届音乐节艺术总监张小夫教授即席发表了点评总结。

他指出,目前AI技术在电子音乐领域运用得十分广泛,其发展速度之快令人瞠目,就本届AI歌曲创作比赛来看,其效果与水平比起上届来说,已经有了翻天覆地的变化,由此可以看出,当今AI技术的发展,已成为音乐创作方面的时代趋势,而它在电子音乐领域的作用,则是更加富有引领意义。

张小夫教授的一席话,道出了本届AI歌曲创作比赛的举办真谛,赞扬了AI歌曲创作与制作者所取得的成就,并鼓励他们再接再厉,争取今后在AI歌曲创作方面做出更大贡献。

我本人在AI方面是一个实打实的外行,对于它的构建与技术一无所知,故没有资格说三道四,然就当天半日的比赛情况来看,我还真的从中感到了一些新奇与震撼,并对AI技术在今后的发展远景产生了浓厚兴趣。

此次AI歌曲创作大赛的获奖作品各具特色(内含立意、音视频创意等),除《一希光》获得第一名外,《大爱心》、《醉里钱塘》、《《千机引》、《坠》、《狂放》、《不可变》、《潮回.望归人》、《浮光之下》、《下凡》、《切分与合成》《妲己物语》、《口袋旅行》、《烟》等,亦获得了比赛的二等与三等奖。

对于这些获奖作品,评委们均有着细微的点评,而我不懂专业技术,则完全属于外行看热闹,不过从音乐创作的角度看,我认为这些作品都属于创作思想、创作内涵和创作技术兼备的代表,且在多项技术因素结合上有着娴熟的表现。

此次我观AI歌曲创作比赛,除了开眼界涨知识外,也带来了一些深层次的思考,对于AI这个新生事物,亦产生了属于我个人的认识与理解。

我认为,AI作为现代高科技的代表,今后更多地涉及音乐创作领域是必然且不可逆转的,然而AI今后究竟应该怎样使用,怎样才能使它成为协助人类创作的工具,这应该是每一个从事AI音乐创作的人所首要关注的,而AI将来能否不主导人类的思维,从而不使人类沦为它的创作“奴隶”,则应该是这个问题中的关键所在。

此次的AI歌曲创作比赛,参赛作品(包括获奖的)的质量都很高,音乐的旋律、节奏、和声、配器亦很顺畅,听得出来,其各类软件所具有的功能十分专业,为人类的创作者提供了很好的,可供充分参考和选择的创作素材,这一点是无容置疑的。

但是,AI的创作同样也具有缺陷,首先,它的情感表达缺乏人类的真挚感,而且雷同性很强(都像影视广告片),风格上的个性表达几乎没有,人们听后略有一种“假”的感觉,再有,它对歌声(歌唱者)的处理不够深入细腻,大有千篇一律之感。当然,这与AI技术发展的时代局限有关,而随着这项技术的日新月异,也许下一代的AI就会突破这些略显幼稚的瓶颈。

还有一点我始终不解,为什么AI歌曲创作都必须配置视频呢?这种做法使每一首作品都近似于游戏片和动画片,其效果“浅显”了很多。

我个人一向认为,音乐属于听觉艺术,一首歌曲或乐曲,它的主要目的是满足人们的听觉享受,并通过听觉享受来触动心灵的感应。现在每一首歌曲都配以色彩华丽的视频,最终成为了视听结合的产物,如此一来,过分的视觉感应势必会影响到听觉感应,这样不是本末倒置了吗?

当然,我的观点也许是因为我的无知(外行的话)而导致的,在此提出,就当是向内行专家们所提出的求教问题吧。

我真心希望,我们年轻一代的AI歌曲创作者们,能够在今后的创作中始终以音乐为中心,以内在情感表现为目的,更好地用精、用活AI技术,使其不仅成为音响的辅助、故事的烘托、色彩的渲染,更要成为深度的音乐参与及鲜明的个性表现,真正使AI变成辅助人类大脑,扩展专业信息的电子创作工具。

本届杭州国际电子音乐节,是一次集高端科技、先锋理论和实用技术的现代音乐展示舞台,来自世界各地的各路精英,在这里用他们的技术、创作和成果,向人们奉献出一份份承载着新时代精神的厚礼,传递着开发电子音乐、AI技术及跨界传播的奋斗意志。

我个人在这届音乐节中,耳闻目睹了世界电子音乐迅猛发展的现状与势头,领略了代表最先进科技成果的AI功能,可以说在新事物、新技术、新环境面前打开了一扇窗户,并由此窥到了未来世界的一条崭新艺术之路。

为此我想到了“浙音”院长,著名音乐学家王瑞在音乐节致辞中的一段话:“作为新质生产力在文化艺术领域的代表,电子音乐的形态与内涵将不断进化与发展,它必将在塑造人类听觉图像,丰富精神世界上发挥出越来越重要的作用。”

我想,王瑞院长的这段话道出了一个真正的意义,那就是人类将通过电子音乐,通过AI技术,将传统与未来、技术与人文、中国与世界更好地连接起来,最终实现一个拥有高科技思维及深刻思想内涵的,五彩缤纷的音乐艺术世界。

新闻链接:https://mp.weixin.qq.com/s/WP8UuzleSBavT9vLxs2ofQ